|

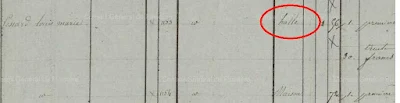

| Halle sur le cadastre napoléonien |

Les Halles de Scaër

Les Gueules Cassées

|

| Tricycle décoré par les jeunes de la MJC |

|

| Pub des années 30 |

Henri Rodallec, polytechnicien

Henri apprit le français au petit séminaire de Pont Croix. Il fit des études à

Polytechnique puis une carrière dans le génie à Fontainebleau, Grenoble,

Briançon. En 1884, il est promu capitaine et détaché à la construction du fort

des Rousses durant trois ans. "Des travaux importants de réparations et d'entretien sont entrepris en

1884-87. C'est également à cette époque qu'est construite la redoute du

Rochat (disparue) et le fort du Risoux" (Wikipédia). Cet ancien site militaire est aujourd'hui une cave d'affinage du Comté Juraflore.

Henri apprit le français au petit séminaire de Pont Croix. Il fit des études à

Polytechnique puis une carrière dans le génie à Fontainebleau, Grenoble,

Briançon. En 1884, il est promu capitaine et détaché à la construction du fort

des Rousses durant trois ans. "Des travaux importants de réparations et d'entretien sont entrepris en

1884-87. C'est également à cette époque qu'est construite la redoute du

Rochat (disparue) et le fort du Risoux" (Wikipédia). Cet ancien site militaire est aujourd'hui une cave d'affinage du Comté Juraflore. |

| H. Rodallec a participé à la construction du fort des Rousses |

Lieutenant-colonel du génie

Retour

Deux clochers

|

| Carte postale vers 1890 montrant les deux clochers. photo prise de l'étage d'une maison de la place Loïez Rest |

|

| L'ancien clocher de Scaër (à gauche) coiffe désormais la tour de Guiscriff (à droite). Au centre l'église de Guiscriff au milieu du XIXe siècle |

Pour le prix d'une cloche

Brizeux et le Pardon de Scaër

|

| Le Texte de Brizeux Cliquez pour agrandir |

|

| Loeïz Rest a sculpté les lutteurs( Coll. Villard) |

|

| les lutteurs se préparent (Coll. Villard) |

|

| L'entrée du champ de luttes ( Collection Villard) |

|

| Le champ de lutte ( Coll. Villard) |

Brizeux a vécu à Scaër

Courses en Bretagne

Dans un carnet, Brizeux a noté les dates et lieux de ses séjours en Bretagne. Un article d’Adolphe le Goaziou de la Nouvelle Revue de Bretagne de juillet août 1953 " Dans les pas de Brizeux en Basse-Bretagne" énumère ces séjours Nous retiendrons les éléments concernant ses séjours à Scaër.

Pour la première fois semble-t-il en 1829 il va à Scaër où il retourne l'année suivante en passant par Quimperlé et Arzano. Le dimanche 9 septembre 1832 il assiste à la grand-messe à Scaër. Les 7 et 9 juin1934, il est à Scaër d'où il repart pour Quimper Châteaulin.

Le 7 mai 1835 il est au Faouët et le 8 au soir il arrive à Scaër ou il descend chez les Rodallec à l'Auberge La Croix d'Or "moyennant un prix de pension de 1 franc par jour tout compris sauf le vin". Le 9, il fait une partie de galoche ; le dimanche 10 il assiste à la messe ; le 24 mai il y joue au « pil paotr », il séjourne 3 semaines à Scaër où il fait des sorties également à Quimperlé Arzano avant de faire une excursion dans le proche Morbihan.

1842 :le 4 octobre il prend à Rosporden une voiture qui le conduit à une heure à Scaër où il va rester jusqu'à mi-décembre mais en faisant de nombreux voyages à Guiscriff Gourin . Le 3 décembre il assiste à une élection à Scaër où il est encore le 11, 12, 13, 14 décembre.

En août et septembre 1843 Brizeux vit à Scaër d'où il fait des excursions à Arzano. 1845-46 :il passe l'hiver à Scaër et il reste probablement jusqu'à en juillet 46. 1847 ; Brizeux est à Scaër 27 mars puis en juillet ; fin août il part pour l'Italie où il passera plus de 3 ans. S'il était à Lorient en 1951, il n'y a pas de renseignements sur ses voyages en Bretagne durant 7 ans! C'est seulement vers le 18 septembre 1854 qu'il revient à Scaër où on le trouve encore en octobre-novembre.

En 1855, il est à Scaër le 20 décembre.1856 : le 27 septembre il projette un voyage à Quimper par Scaër « où il se trouve depuis des semaines » écrit-il le 24 octobre mais qu'il devra quitter à cause de sa santé pour Lorient.

|

| Plaques commémoratives rue Brizeux (maison Duburreau)et rue Jean Jaurès (Auberge Rodallec) |

Le Parigot

C'est donc à partir de 1834 que ces séjours furent plus réguliers. Lors des premiers séjours, il logeait rue Brizeux, chez Mme Duburreau (actuel cabinet dentaire). Par la suite, il prit pension à l'auberge Rodallec, " La Croix d'Or", dans une chambre à l’auberge était peu confortable, elle n’avait qu’une petite fenêtre sans carreau, fermée par un volet de bois. Brizeux veillait tard la nuit et restait au lit jusqu’à 10 heures du matin. Ces habitudes de citadin, son costume éveillèrent quelques méfiances au début. On le surnomma « Paotr Pariz », c'est-à-dire " Le Parigot".

Tonton Brizeux

Louis Tiercelin évoque cette période dans "Brizeux à Scaër". Le repas du soir, il le prenait chez Rodallec. Il y avait encore à l’auberge, en 1895, — elle vient de mourir, à l’âge de quatre-vingts ans — une vieille cuisinière, Annaïk, qui était au service du maître d’hôtel d’alors, entrée dans sa maison à l’âge de dix-neuf ans. Elle a bien connu Brizeux, la brave Annaïk, et se rappelle les friandises qu’il préférait à son souper : des crêpes au lait, des flans d’œufs, des laitages. Annaïk était une bonne cuisinière et Brizeux trouvait, le soir, à l’auberge, un repas copieux et bien préparé que ses promenades du jour et la maigre chère du dîner de midi lui faisaient trouver meilleur encore. Les convives habituels étaient l’instituteur Le Bec et Bleiz le gendarme, tous deux pensionnaires de Charles Rodallec, et Jakez et Berthel. Le repas achevé, Brizeux allait s’asseoir dans le fauteuil de l’âtre ; on plaçait un verre de vin blanc près de lui, et les histoires commençaient, les bonnes histoires qu’il racontait à la gloire du pays de Bretagne, en bourrant et en débourrant sa petite pipe de terre, éteinte presque aussitôt qu’allumée. Car c’était sa manière à lui de fumer ; et, le lendemain matin, autour de son fauteuil, Annaïk — je l’ai vue fumer comme un homme ; elle fumait peut-être déjà du temps de Brizeux — Annaïk faisait, pour elle ou pour d’autres, une ample récolte de ce tabac de poète… Le verre, lui, je suppose, devait rester plus d’à moitié plein ; cela devait être aussi sa façon de boire, à ce grand écouteur et à ce grand bavard, pour qui la pipe et le vin blanc étaient plutôt comme les prétextes à prolonger la causerie des veillées.

|

| Dessin paru en 1889 ( L. Duplais - Brizeux) |

J’imagine, pourtant, qu’il ne parlait pas autant qu’on veut bien le dire, et sans doute encore, s’isolant dans quelque rêverie, se penchait-il parfois, comme il est si bon de le faire, dans ces larges âtres bretons, pour regarder, au-delà de ces quatre murs noirs, enduits de suie grasse et brillante, le petit morceau d’azur étoilé qu’on aperçoit tout là-haut.

La méfiance, première contre ce

citadin déguisé en villageois est ainsi vite tombée; il est devenu l'oracle

de toute la paroisse. Durant ses séjours scaërois, il puisa une

abondante documentation , prenant sur le vif des scènes pittoresques

qu’il exploitera dans ses poèmes romantiques qui lui valent d’avoir son

nom dans le manuel scolaire« Lagarde et Michard » consacré au 19e siècle.

|

| L'auberge Rodallec vers 1900( collection Villard) |

George Sand et le sculpteur David d’Angers ont rendu visite à Brizeux à Scaër

Retour

Le cimetière

|

| L'ancien cimetière. Aujourd'hui, son calvaire fait face au monument aux morts |

Agrandissements successifs

Le cimetière actuel construit à "l’angle de la route de Roudouallec et du chemin menant à l’Isole" sera agrandi en plusieurs étapes. On lui adjoindra une seconde parcelle au nord : ces deux parties sont unies aujourd’hui dans le même enclos en pierre. La seconde partie comportait l'enclos où étaient inhumés les enfants. Et l'on y avait ajouté le jardin de Mme Louers qui avait fait don de son jardin à la commune : elle y est inhumée ainsi que sa fille dans une concession perpétuelle. On peut apercevoir encore la trace de l'ouverture de ce second cimetière en descendant la rue Louis d’Or vers Toyal. La quasi totalité des tombes de ce cimetière sont surmontées d’une croix.Une extension a été créée en direction du stade dans les années 70 avec un accès rue des Haras : la forme des monuments y est bien différente. Plus récemment, une autre extension a été réalisée au niveau de la halle des sports. L’évolution des pratiques funéraires ont conduit la commune à y intégrer un columbarium et un jardin du souvenir. Une chambre funéraire et un local pour les cérémonies ont également été rajoutés.Le service municipal chargé des cimetières recense 2000 concessions environ et le cimetière N°3 dispose encore de la place pour en accueillir une bonne centaine. La commune a acquis en 2021, 2000 M² au nord du cimetière principal pour une future extension.

Le monument le plus imposant

| |

| Le monument de la famille de Kerjégu, bienfaiteurs de la commune |

|

| L'arbre généalogique de la famille de Kerjégu |

Retour

Les premiers abonnés au Téléphone

Le « Bottin » de 1952, l’annuaire des abonnés au téléphone de 1952 fait à peine 1 cm d’épaisseur pour tout le département! Il n’y avait à l’époque que 74 lignes téléphoniques reliées au central manuel de la Poste, rue Le Hamp où une opératrice manipulait les fiches pour établir les communications. Ceci représente 1 poste pour 106 habitants, car le précieux document donne aussi des renseignements sur la commune: nous y apprenons qu’il y avait 7838 scaérois, dont 1716 au bourg, à cette époque . La moyenne départementale de l’époque était de 1 téléphone pour 61 habitants!

Les abonnés étaient pour la plupart des commerçants, des artisans , des professions libérales , les administrations. Les médecins de l’époque abonnés au téléphone était les Docteurs Chapel Maguer, Maréchal. les dentistes: Le Bellec, les pharmaciens: Richon. Les vétérinaires : M Legrand . les notaires : MM Archant et Quéguiner. Les industriels : R. Bolloré à Cascadec, la Primeur française , M. Sainsere , conserverie à Pont-Lédan.

Il y avait aussi un greffier de paix : M. Toulgoat. On relève la présence, d’une sage-femme, de 7 aubergistes , 6 bouchers, 6 ferblantiers, de plusieurs sculpteurs sur bois et selliers-harnacheurs, un chiffonnier .Les épicerie de l’époque avaient des noms qui fleurent bon la nostalgie : « les docks de l’Ouest, la coopérative lorientaise, au Planteur de Caïffa... »

Le bottin rappelle aussi le nom des directeurs d’école: M. Hémon, Mme Vannier. Le curé-doyen était M. Le Pape.

100 ans après

|

| La coopérative Terre de l'Ouest a hérité du N°1 originel |

"A la quincaillerie Kerlau c’était le 52. Chez mes grands parents. Je m’en souviens très bien. On passait par une opératrice à la mairie" témoigne un petits-fils.

Une ligne privée Odet-Cascadec

Une ligne téléphonique privée est mise en place entre les deux usines d'Odet et de Cascadec. En janvier 1899 le journal de « l’Union Agricole et Maritime » relate des actes de vandalisme : « De nombreux isolants en porcelaine ont été brisés sur le parcours de la ligne téléphonique qui relie la papeterie de l'Odet à celle de Cascadec, en Scaër, et appartenant toutes deux à M. Bolloré

Cette ligne restera en fonction pendant de nombreuses années. Dans les années 1939, Louis Barreau écrit : « Il y avait une ligne privée à un fil nous reliant à Odet ; cette ligne de 25 km était entretenue par nous. Le retour du courant se faisait par la terre et l'audition avec des téléphones archaïques n'était pas fameuse, surtout par temps d'orage ». Source : site GrandTerrier, Ergué-Gabéric

Retour

L'histoire du monument aux morts

|

| Mme Belleguic ( photo de 1977) |

|

| Maquette du monument et carte postale d'avant 1925 |

Au salon des Beaux -Arts

|

| Veuve de Scaër (Finistère) pleurant les héros de la commune |

|

| Le monument aux morts occupe la place du calvaire de l'ancien cimetière qui a été déplacé de l'autre côté de la place |

Retour

Guerre 14-18 : quelques repères

-La mobilisation. En plus de ceux qui effectaientdéjà leur service militaire, quasiment tous les hommes de 21 à 47 ans sont mobilisés.(Réserve de l’active: classes 1900 à 1910, Territoriale : classes 1893 à 1899 et réserve de la territoriale classes 1887 à 1892), soit entre 1500 et 1800 Scaërois.

-Les régiments. Avec des effectifs de réserve de nouveaux régiments sont créés. Dans les premiers mois de guerre, jusqu’au milieu de l’année 1915, les réservistes Scaërois rejoignent leurs régiments d’origines de l’Ouest. : 10e corps 62 RI de Lorient, 48 RI de Guingamp, 71 RI de St Brieuc, 41 RI de Rennes.11e corps 137 RI de Lorient, 116 RI de Vannes, 19 RI de Brest , 118 RI de Quimper. L’infanterie reste reine des batailles, pas surprenant que 83 % des soldats scaërois y soient affectés.

-Les décès. Il y eut 12 décès au cours du premier mois de la guerre : le 21 août : René Cozic et Alain Laz ; le 22 : François Nicolas, Jean Marie Février, Louis Le Bihan, Jean-Pierre et Yves Pérès, Jean-Pierre Capitaine, Yves Salaun, Christophe et Armand Guermeur. Le capitaine Yves Le Ber, un Saint-Cyrien de la promotion 1891-1893 "du Soudan", a été tué le 25 août. Jean Guillaume Fleyter , le 26 aout, Pierre Laurent, le 29 ; Jean-Louis Le Corre le 29 et Jean-Yves Bleuzen le 30. La plupart sont décédés en Belgique, dans la Meuse et les Ardennes. Il y eut 40 décès au cours des douze premiers mois.

-Les derniers scaérois décédés le furent suite à des maladies contractée en servive : François Bordier le 30 juillet 1919 Louis Salaün le 20 octobre 1919 Mort des suites de maladie contractée en service, Bertrand Burel le 30 avril 1920

-Les actes de décès de la commune de Scaër comportent 329 noms de soldats morts ou disparus. Mais il y a 390 soldats inscrits sur le monument aux morts de Scaër et même 395 noms selon le site memorial-genweb.org

-La première veuve de guerre scaëroise était Marguerite Le Bec, de Kerhuel, veuve de Jean-Pierre Capitaine : elle aurait dû servir de modèle au sculpteur Quillivic pour la statue de la Bretonne du monument aux morts. Mais le sculpteur a préféré prendre pour modèle une veuve habitant le bourg, pour des raisons pratiques. C'est Marguerite Belleguic, qui tenait une buvette au pied de l'église, qui a été choisie pour poser. Son époux Louis fut porté disparu le 3 mai 1916.

|

| Marguerite Belleguic a servi de modèle au sculpteur |

-Bizarreries. Hullois L. a été transformé en Uloa L. lorsque l’on a repeint les lettres. Il s’agit vraisemblablement d’une correction d’un patronyme : Ulao F figurant déjà dans la liste.

-Les gradés. Le Scaërois le plus gradé ayant participé à cette guerre fut le lieutenant-colonel Henri Rodallec, le dernier filleul de Brizeux ; c’est lieu qui inaugura le monument aux morts en 1921. Vient ensuite le Capitaine Le Ber, dont la mère Marie-Anne, était apparentée à Henri Rodallec ; Sur le monument aux morts, figurent d’autres officiers.

-Démographie. De 1915 à 1918 il y eut plus de décès que de naissances. Cela s’explique doublement par la présence des hommes au front ne pouvant donc procréer mais étant susceptibles de mourir au combat. De 1900 à nos jours, c’est en 1916 que l’on inscrivit de plus de noms

sur le registre des décès de la commune : 180 actes y sont recensés ,

170 en 1918, 155 en 1915 et 1917. Le premier babyboom viendra ensuite : 108 naissances en 1918, 127 en 1919 mais 224 en 1920!

-96 décès en 1916 .: le premier, Alain Guillamet est mort en captivité en Allemagne le 2 janvier 1916 et le dernier fut François Berthelot le 14 décembre à Douaumont. La majorité des poilus périrent dans les combats de la Meuse (40 ) plutôt au printemps et de la Somme ( 37) essentiellement en septembre. Quelques-uns sont morts chez eux à Scaër de tuberculose ou des« suites de maladie contractée en service », deux sont morts en Serbie, un autre en Grèce, un autre encore dans le naufrage de la « Provence II ».

- 58 décès en 1917 :il y aurait eu 58 militaires Scaërois cette année-là dont seize en avril et autant en mai. Le premier, Louis Fraval a été "tué à l'ennemi" le 27 janvier à Bras dans la Meuse; le dernier, Pierre Sinquin est décédé "des suites de maladie contracté en service" le 19 décembre à Chalons sur Marne. La plupart périrent surtout dans l'Aisne, lors des combats du « Chemin des Dames » (huit entre le 16 et le 19 avril). Plusieurs combattants furent « tués à l'ennemi » dans la Marne (trois combattants le 20 mai au Mont Cornillet). À noter également, 17 décès suite à des maladies contractées en service ou blessures de guerre. 53 combattants scaërois sont morts en 1918.

L'inauguration du monument aux morts

L'inauguration du monument aux morts de Scaër eut lieu le dimanche 14 août 1921.

Voici trois documents correspondant à cette cérémonie

|

| La photo prise vraisemblablement par Henri Burel. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Les notables sont regroupés sous les drapeaux. Un œil attentif remarquera que les femmes portent la coiffe mais que certains hommes, en bas à droite, ont adopté une tenue "mod kêr" délaissant le costume breton |

La presse parisienne a rendu de cet événement .Voici un extrait du journal " Le Temps" publié le dimanche suivant ( Source: BNF - Gallica)

Le journal "Écho de Bretagne" de Quimperlé avait également publié les détails de cette inauguration.

|

| Cliquez ci-dessus pour ouvrir ce document. Pour une lecture agréable,zoomez avec la barre d'outils en bas du document |

|

|

Retour

L'armistice de 1918

Yvon Boédec fut fait prisonnier en 1915. C’est t dans un camp à Glensen ,en Allemagne , qu’il appris la nouvelle : « Les soldats allemands semblaient aussi heureux de la fin du conflit que les prisonniers français ».

Le maître ouvrier (caporal) Louis Penn, blessé à l’ypérite au Chemins des Dames était en convalescence chez lui : « A l’annonce de l’armistice, tout le monde cessa son travail. On se retrouvait de ferme en ferme pour trinquer ».

|

| Louis Penn, à gauche et Charles Le Fur, à droite |

L’adjudant René Carer, du 65e régiment d’infanterie, avait 28 ans à l’époque. Il se trouvait le 11 novembre dans les Ardennes. Blessé en août, c’est à l’hôpital qu’il a appris que « c’était fini… A 11 h, la nouvelle fut confirmée et chacun s’empressa d’aller quérir son quart de pinard supplémentaire. M. Carer n’est rentrée à Scaër qu’en 1919 après 5 ans et un jour sur les champs de bataille. A la Libération de Scaër en 1944, René Carer sera le Président de la Délégation Spéciale de Septembre 1944 à Mai 1945.

|

| René Carer |

Le soldat messager

À Scaër même les femmes et les mères de soldats attendaient ce 11 novembre l'ouverture de la poste, située près de la Croix de Mission pour avoir des nouvelles précises. Mais c'est un permissionnaire arrivant par le train qui annoncera la nouvelle au bourg. Il empoigna un drapeau français et fit le tour du bourg alors que les cloches de l'église annonçaient à la population rurale l'heureuse issue.

|

| En 1918, la poste était située près de la Croix de Mission carrefour des rues Curie et Jaurès ( l'immeuble décoré de drapeaux ??) |

Eglise et chapelles

Un site internetconsacré au patrimoine religieux scaërois a été créé en 2001 par les élèves du collège Saint Alain. Site et CD-Rom primés par la Région en 2002. Le site a été hébergé dans la collection Patrimoine du rectorat de Rennes de 2001 à 2006. on peut retrouver la liste des fichiers de ce site sur Internet archives . Cliquez sur les fichiers .htm de la liste et cherchez le fichier dans le calendrier.

Il est encore consultable sur le site historique du collège Saint Alain . via l'onglet "patrimoine religieux" des années 2000. Pour tout savoir sur l'église paroissiale, l'ancienne église romane, les chapelles actuelles, les chapelles détruites , vous pouvez aussi télécharger le dossier " le patrimoine religieux Scaërois" sur Google drive . Cliquez sur télécharger tout. Décompresser le dossier . Lancer la copie du site en cliquant sur Départ.htm

|

| L'ancienne église de Scaër(dessin de Charles Giraud, vers 1860) Musée du Louvre, département des arts graphiques |

- Additif concernant l'ancienne église extrait du catalogue des objets échappés au vandalisme dressé par Cambry (an III): "A Scaër, l'église de Ste Candide est un recueil des plus risibles extravagances de l'imagination de nos bons aïeux. Au milieu de Saints dorés, de Christs, de Vierges, de tableaux de la piété la plus superstitieuse, on voit, sculpté en bois ou sur le dur granité, un lapin jouant de la musette et faisant danser un chien un singe montrant le derrière; un renard mangeant une poule; des fables d'Ésope, etc., etc.

Je recommandai à la commune une belle table de marbre noir de sept pieds de long, de trois de large et de huit pouces d’épaisseur ; elle couvrit les cendres d'un Chevalier du temps passé.Le Curé me vantait, une descente de croix placée dans son église; sa médiocrité m'empêche de la croire de ce maître dont j'ai vu de jolies compositions à Morlaix, à Quimper, etc."

- L'ouvrage de Patrick Lebégue " Manoirs de Scaër"recense de nombreuses autres chapelles rattachées à ces manoirs: Kergoaler, Kermerrien, Locunduff, Leigntheo, Stang, Coat Forn...Elles avaient toute disparues bien avant la Révolution

Retour