Aujourd'hui, le sport en vogue dans notre région est le football. Au milieu du XIXe siècle, les Bretons se passionnaient pour la soule. Découvrons ce jeu via un article de Octave Uzanne paru dans le journal " L’auto" du 22 avril 1903. Il le décrit comme étant l'ancêtre du football mais ce jeu semble plus proche du rugby.

Au XIXe siècle, il existait en Bretagne un jeu brutal, violent, dangereux à tel point qu’il fut supprimé vers 1860 par des arrêtés préfectoraux, mais que les paysans tenaient en haute estime et qu'ils se plaisaient à aller suivre à plusieurs kilomètres, lorsqu'il se disputait une partie dans les districts plus ou moins voisins. Ce jeu, c'était la Soûle. La Soûle était un gros ballon de cuir d'environ 60 centimètres de diamètre constitué de la sorte : le centre, ou noyau, était formé d'un morceau de bois gros comme les deux poings, autour duquel on enroulait de la tresse de foin en la serrant autant que possible, ce qui constituait un ballon très lourd et très dur qui se trouvait revêtu d'une peau résistante cousue par tranches par un bourrelier indigène.

|

Une soule, Musée de Normandie

|

Pour les Bretons ce fut plus qu'un jeu, ce fut le dernier témoignage d'anciennes traditions, l'ultime vestige du paganisme antique ; ce fut comme un symbole du culte que rendaient les anciens Celtes au Soleil. Le mot « soûle » vient en effet un mot breton « séaul » ou « héaûl » (*) qui se veut dire soleil.

Les règles de la Soûle étaient des plus simples : ce jeu se jouait toujours entre paroisses voisines, et dans les dernières années du XIXe siècle, seules les paroisses de la montagne bretonne comme Carhaix, Guidel, Scaër, Le Faouët, Rostrenen, Guiscriff étaient demeurées fidèles à la soule, comme elles le sont d'ailleurs restées de tout temps aux luttes antiques qui se disputent toujours annuellement, principalement à Scaër qui est encore la contrée des plus fameux lutteurs.

Lorsque deux paroisses de Bretagne s'étaient mises en ligne pour disputer la « Soûle », elles désignaient d'un commun accord un arbitre, pris en dehors des communes combattantes et soigneusement choisi parmi les plus anciens et les plus réputés souleurs de la contrée. Cet arbitre fixait la date et le lieu du rendez-vous et déterminait aussi le nombre précis des joueurs.

Le stand était choisi sur le territoire d’une tierce paroisse située à égale distance autant que possible des limites des deux paroisses rivales. Généralement la bataille avait lieu à deux ou trois kilomètres des clochers respectifs.

Tous les moyens sont bons

Au jour convenu, les équipes de « souleurs » bien en forme et très entraînées s'alignaient pour la lutte devant une considérable assistance, et l'arbitre, qui devenait l'ordonnateur du jeu, se plaçant entre les deux camps, avait mission de lancer en l'air la soûle en jetant le cri traditionnel : Ch'oari! qui signifie : « Allez! » ou, si l'on préfère, « Jouez! ». Tous les efforts des joueurs de chaque partie consistaient alors non seulement à s'emparer de la soûle, mais à la conserver jalousement dans leurs rangs et à l'entraîner avec le plus d'habileté possible sur le territoire même de la paroisse sur lequel insensiblement on s'efforçait de se replier, faisant ainsi perdre un terrain précieux aux adversaires. Pour posséder, pour garder, pour emporter la soule, tous les moyens étaient bons et valables, à la condition que l'on ne se servît que de ses deux poings. La lutte continuait âprement tant que la soule n’avait pas franchi les limites du territoire de la paroisse. Aussitôt que l'énorme balle avait atteint le sol d'une des deux paroisses, la victoire était assurée à ceux qui avaient su l'entraîner sur leur domaine et la soule demeurait aux vainqueurs comme un trophée glorieux que l'on accrochait contre le presbytère ou la maison de ville.

Assurément ce jeu était violent, ardent, sauvage et brutal. La victoire était achetée fort cher, car on peut bien dire qu'à chaque Soûle on comptait un grand nombre de blessés, plus ou moins grièvement : les uns avaient des dents brisées, d'autres les oreilles lacérées, d'autres des ruptures de tibias ou de l'humérus, parfois même on voyait des yeux pochés ou crevés, des crânes contusionnés ou fendus. Mais il semblait que tout cela ne dût tirer à conséquence, car en Bretagne les têtes sont solides comme du granit de dolmen et les gars sont durs et résistants au mal. Après quelques jours de soins, les plus éclopés ne demandaient qu'à reprendre la lutte et à organiser de nouvelles Soules avec l'espérance d 'y être victorieux.

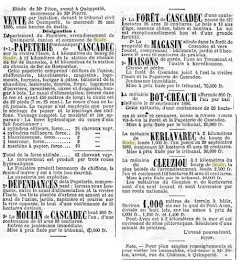

| Début d’une partie de soule en Bretagne au XVIIIe siècle

Gravure tirée d’Alexandre Bouët et Olivier Perrin,

« Breiz-Izel ou Vie des Bretons de l’Armorique »,

Paris, 1844, t.III, p.17 |

|  | Le pennbaz (Wikipédia)

|

|

La rivalité Scaër-Guiscriff

Ce superbe jeu, digne des Chouans sanguinaires et vindicatifs, fut interdit vers 1860, à la suite d'un véritable attentat commis sur la personne d'un « souleur » célèbre du nom de Jean François, appartenant à la paroisse de Guiscriff. Jean François s'était conquis une célébrité d'invincible « souleur » qu'il n'avait point volée d'ailleurs, car, à l'âge de cinquante ans, il avait enlevé un nombre si formidable de soûles qu'il était à bon droit considéré comme le champion de toute la Bretagne.

On peut concevoir ce qu'il s'était attiré, en raison de ses succès, de rancunes et de haines, car les Bretons ainsi que les Corses sont capables parfois, pour satisfaire leurs ressentiments, de recourir aux pires attentats. Les paroisses de Scaër et de Guiscriff ayant résolu de se disputer une soûle, vers 1860, l’indomptable Jean Francois y fut convié. Après une lutte épique, la nuit commençait à tomber lorsque le vaillant champion, serrant étroitement le ballon contre sa poitrine, s'échappait à travers champs dans la direction de Guiscriff. Déjà il s'apprêtait à toucher au sol sacré de sa paroisse dont une vingtaine de mètres le séparaient à peine et il allait franchir un ruisseau bordé de saules qui en limitait la frontière, quand de derrière le massif d’arbres un homme bondit furieux, brandissant son pennbaz,(*) fatidique comme la Mort armée de sa faux.

D'un terrible coup porté en contre-bas, Jean François fut terrassé, les jarrets coupés, tandis que son agresseur s'écriait avec une passion assouvie : « Tiens ! voilà pour mon père à qui tu cassas la jambe dans l'un de nos jeux de soûle !»

L'admirable Jean Francois se sentant perdu eut encore la force et le courage de se dresser sur ses moignons sanglants, et d'un élan superbe, rassemblant tout ce qui lui restait de vie et de ressort dans les muscles, il lança la soûle par-dessus le ruisseau. De telle sorte que le ballon tombant sur le territoire de Guiscriff, la victoire était gagnée. Jean François fut aussitôt massacré à coups de pennbaz par l'homme qui l'avait fauché au passage et qui était ivre de vengeance au souvenir de toutes les parties que le champion d'Armor lui avait fait perdre.

À la suite de ce lamentable crime, les préfets de Bretagne d'un commun accord firent des ordonnances interdisant définitivement à l'avenir le noble jeu de la soûle.

(*): La bonne orthographe du mot soleil en breton est " heol" . Le Penn baz est un gros bâton à bout arrondi servant le gourdin

Retour